近日,我院2022级生物科学专业本科生蒲亚霖以第一作者在Nature出版集团旗下综合性科学期刊《Scientific Data》(IF5=8.7) 发表题为“The first chromosome-level genome of the lappet moth Trabala vishnou (Lepidoptera: Lasiocampidae)”的研究成果。该研究首次成功构建并发布了栗黄枯叶蛾染色体水平的高质量基因组,为该类群的比较基因组与系统进化研究提供了重要参考。

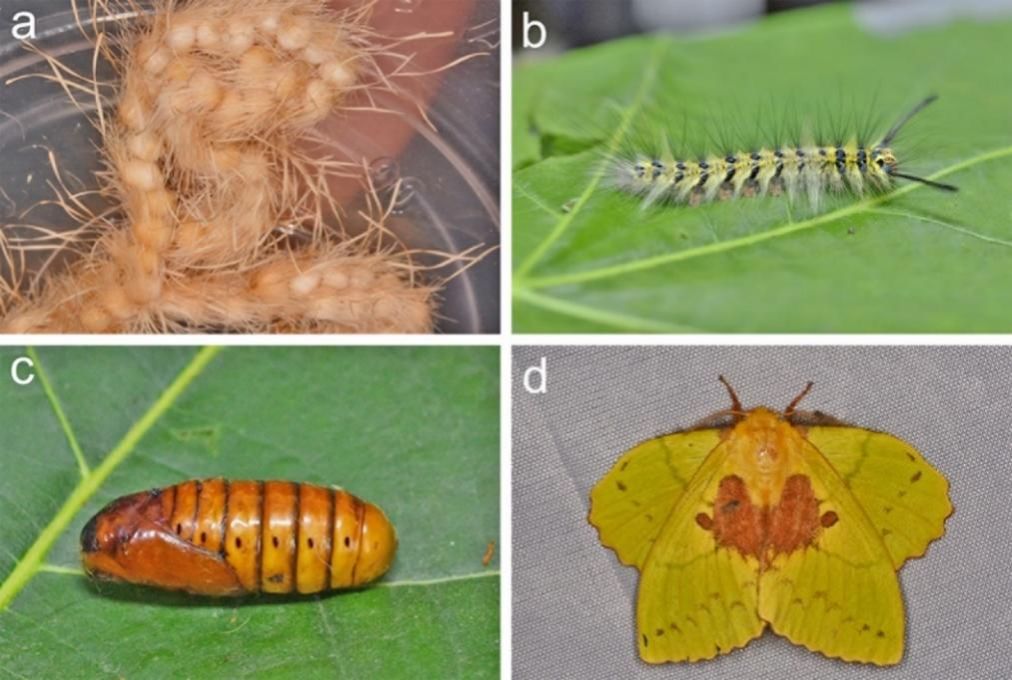

栗黄枯叶蛾Trabala vishnou (Lefèbvre, 1827) 隶属于鳞翅目枯叶蛾科,广泛分布于我国热带和亚热带地区。枯叶蛾科昆虫成虫因其卓越的拟态能力而闻名—静止休憩时形态和颜色酷似一片枯叶,具有典型的拟态多样性。其幼虫俗称“毛毛虫”,体表密布刚毛,颜色鲜艳,具有较强的多食性,主要危害松科、壳斗科、杨柳科和蔷薇科等多种重要经济林木,时常不定期的爆发成灾,短时间内将林木的叶片啃食殆尽,导致林木生长受阻甚至大面积死亡,造成巨大的林业经济损失,严重威胁着我国林业可持续发展和森林生态安全。

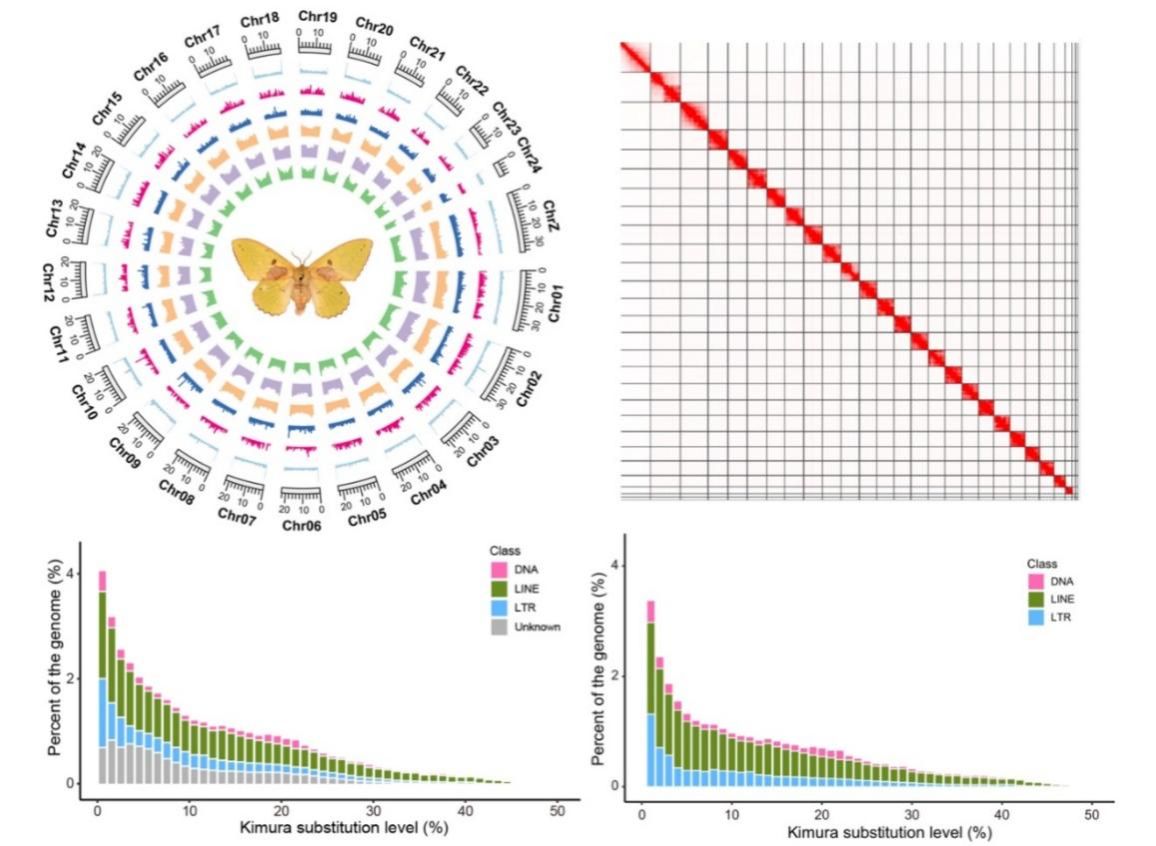

本研究利用Illumina测序、PacBio HiFi测序和Hi-C测序等多种方法对T. vishnou进行深度测序,组装得到25条染色体级别的高质量基因组,基因组大小为561.86 Mb,其中Contig N50达到20.67 Mb,Scaffold N50达到21.75 Mb,BUSCO评估显示基因组完整性高达99.5%。最终通过整合de novo预测、同源预测和转录组数据得到的数据集,共注释出12,895个蛋白编码基因和1,630个非编码RNA,其中11,694个基因获得功能注释。该成果不仅为枯叶蛾科昆虫后续的比较基因组学和功能基因组学研究奠定了良好基础,并为进一步揭示枯叶蛾科昆虫的起源和演化提供了重要的遗传学证据,对深入理解该类群的系统演化历史、叶形拟态的遗传机制及食叶害虫的绿色防控策略研发提供了重要的基因组资源。

生命科学学院2022级本科生蒲亚霖为论文第一作者,2023级本科生晏天铸为论文第二作者,青年教师高凯博士和赵海鹏教授为共同通讯作者,2022级研究生王浩然和2024级研究生杨杰参与了部分研究工作。该研究得到了国家自然科学基金青年基金项目(32300379)和学院本科生全员导师制经费的资助。

该成果的取得体现了学院“全员本科生导师制”在拔尖创新人才培养方面的卓越成效。生命科学学院始终坚持立德树人根本任务,将生物学一流学科建设的人才培养要求深入践行“三全育人”的现代教育理念,充分发挥专职教师核心育人作用,推行低年级本科生“三早”机制,引导学生融入高水平科研,教研双轨提高学生创新和实践能力,不断提升拔尖人才培养质量。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41597-025-05456-0